社労士試験とは

社労士(社会保険労務士)は人事や労務、年金問題など、企業の「人」に関する法律を専門的に扱うエキスパートで、独立開業することもできます。社労士試験には受験資格があり、合格率は3%~9%ほどで推移しています。効率的な勉強方法としては、問題集やテキストを一周すること、過去問を解くことが挙げられます。ファイナンシャルプランナー(FP)や行政書士とのダブルライセンスで仕事の幅はより広がります。

社労士試験の攻略のコツ

途中で立ち止まらず、突き進むのみ

社労士の受験生で多いのは、一つの科目を完璧に覚えながら進めていこうとするあまりに学習が先に進まず、復習しても知識が曖昧になるなど悪循環が生じるパターンです。

一通りインプットを終えアウトプットを始めようとしても、多くの方が学習した知識を思い出せず、またインプットからやり直して挫折する人が非常に多いです。

しっかりと時間をかけたインプットを1周するよりも、多少分からないことがあってもサクサクとインプットを3周する方がより効果的です。 途中で立ち止まらず、学習を進めることを意識してみてください。

過去問学習は過去10年分

どの資格試験でも言えることですが、社労士試験でも過去問が重要です。インプットで得た知識を本番と変わらない問題で試せるのは過去問だけです。

市販の予想問題集を作成しているのは社労士試験の合格者ですので、実務家の方が1年かけて作成した本試験の問題に敵うはずもありません。

過去問を解けるようになることは、本試験の問題を解けるようになることを意味しています。

どのくらい過去問を解けばいいの?

ズバリ10年分は過去問を解きましょう。実は過去10年分の問題を解くことで様々なことが見えてくるのです。

毎年似たような問題がいくつか出題され、ある程度のパターンを発見することができます。さらに、問題のレベルも同じくらいで、出題される範囲なども大きくずれていないことに気付くでしょう。

まったく同じ問題が出題されることはありませんが、聞き方が違ったり、微妙にポイントをずらしてきていることなど、出題者の工夫まで見えてきます。

社労士試験においても過去問の学習は合格のために必要不可欠なものです。

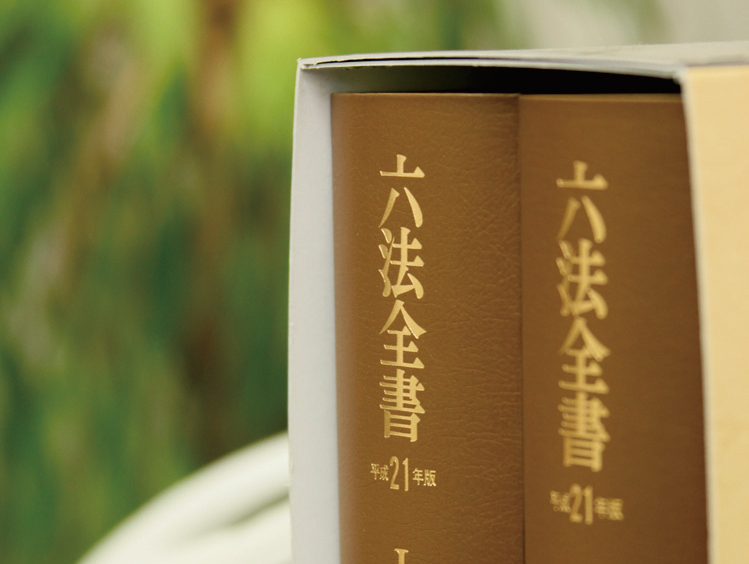

合否をわける法改正

法改正が頻繁に行われるため、社労士試験ではいかに法改正に対応するかが非常に重要となります。

合格できなかった受験生の中には、主要科目に時間を取られてしまって十分な法改正の対策ができていなかったという受験生も多いのです。

いつ法改正の対策をすればいいの?

社労士試験の試験範囲は、受験年度の4月時点での改正事項までです。

5月の時点ではすべての試験範囲が確定しているということになりますので、法改正については5月、6月で学習をするのが良いでしょう。主要科目の学習が不十分で5月からでは間に合わないということがないようにしっかりと学習を進めておくことが重要です。

5月、6月で法改正の対策がしっかりできるかどうかが合否の分かれ目となってきますので、準備不足がないようにしっかりと基本を固めておきましょう。

| 商品名 | 社労士受験講座 |

|---|---|

| カテゴリ | 学習教材 |