税理士無料紹介

今回は相続税についての税理士の利用について書いてみます。

そのために最初に、相続税の基本中の基本である、基礎控除について解説をしていきます。

そもそも、相続税は誰にでもかかる税金ではなく、一定の金額以上の財産を残して亡くなった人にだけかかる税金です。そして、この一定の金額のことを基礎控除といいます。

この記事は3分くらいで読めるので、まずは相続税の全体像を、ふんわりと抑えてもらえれば幸いです。

そもそも相続税はどのように計算されるのか?

ここに、父、母、長男、長女の4人家族がいたとします。

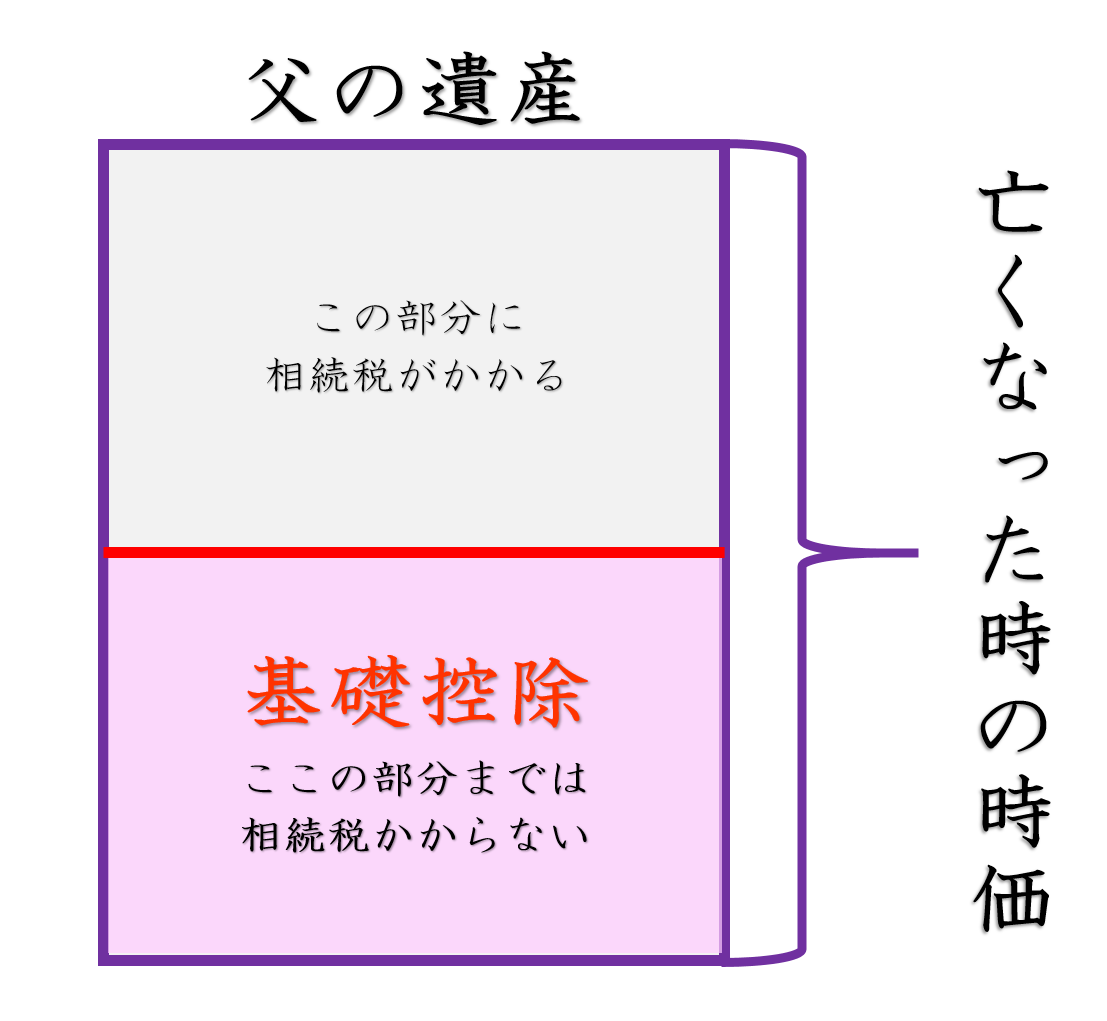

そしてこの度、お父様に相続が発生してしまったとします。今から、このお父様の相続税を計算していきますが、まず初めにやっていただくことは、お父様が残した遺産の時価を集計していきます。イメージでいうと、こんな感じです。

遺産の時価の合計額を計算します

遺産の時価については、ざっくりいうと「換金したらいくらになるか?」と考えてください。

時価の合計額が算定できたら、次のステップに移ります。次のステップは、先ほど集計した遺産のボックスに一本の線を引いていきます。

遺産の合計額に一本の線を引きます

この線はなにかというと、これこそが基礎控除の金額です。

遺産の時価の合計額のうち、基礎控除までの金額には相続税はかかりません。逆を言うと、遺産の時価の合計額のうち、基礎控除を超えた部分に相続税がかかります。

そのことから、遺産が全て基礎控除に収まる人については、相続税は一切かからないということになります。この場合には、税務署へ申告する必要もありません。

基礎控除までは相続税がかからない

基礎控除はいくらなの?

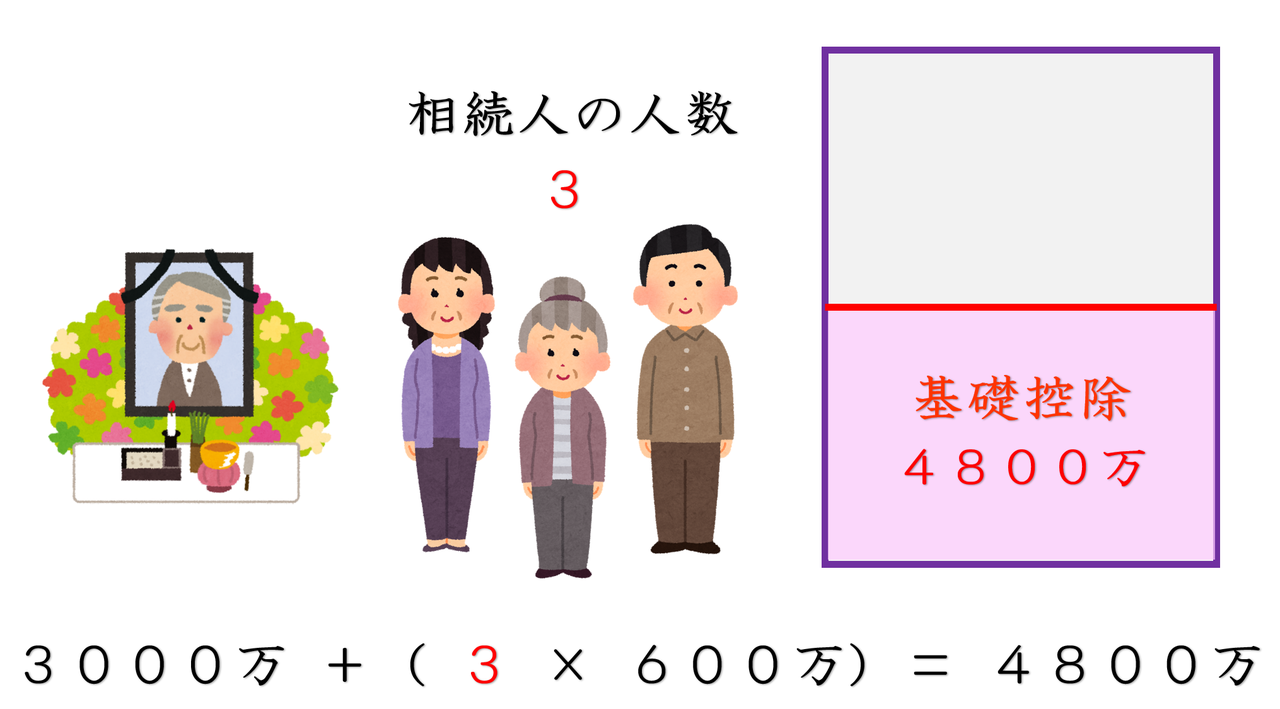

基礎控除の金額は次の計算式で計算します。

3000万 + (相続人の人数 × 600万)

例えば次の家族であれば、基礎控除の金額は次のようになります。

相続人の人数が3人であれば、基礎控除は4800万円です

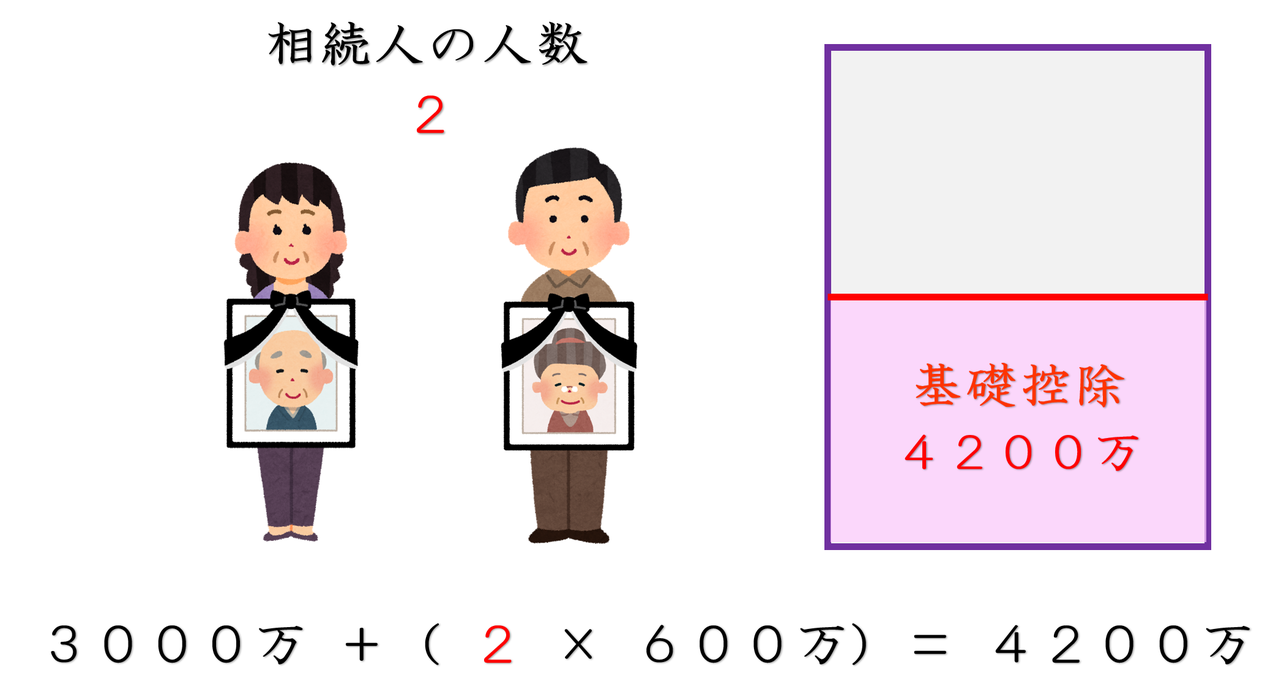

相続人が2人の場合には4200万円

相続人が2人の時には4200万円

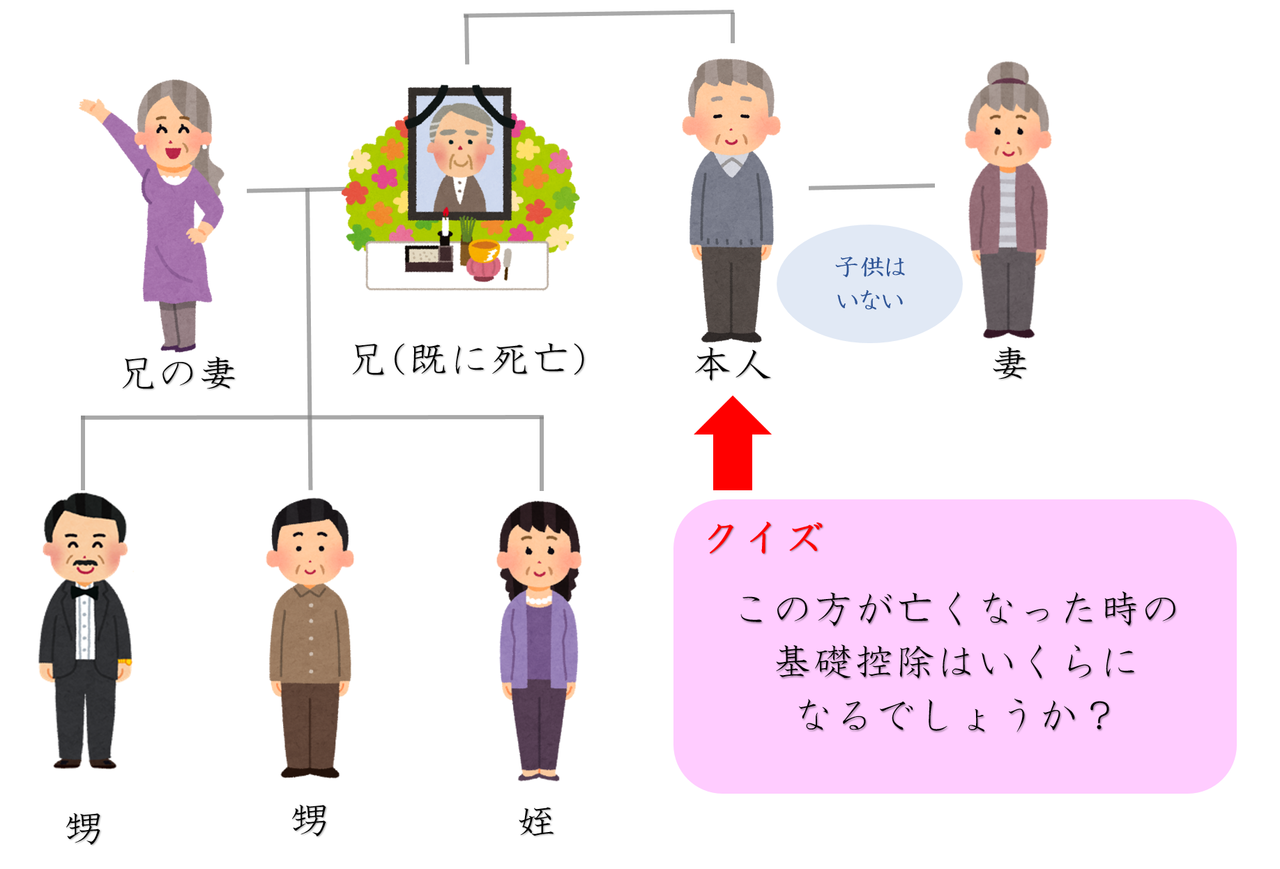

簡単ですよね!では、少し難しいクイズをだします!

子供のいないご夫婦の場合にはどうなるでしょうか?

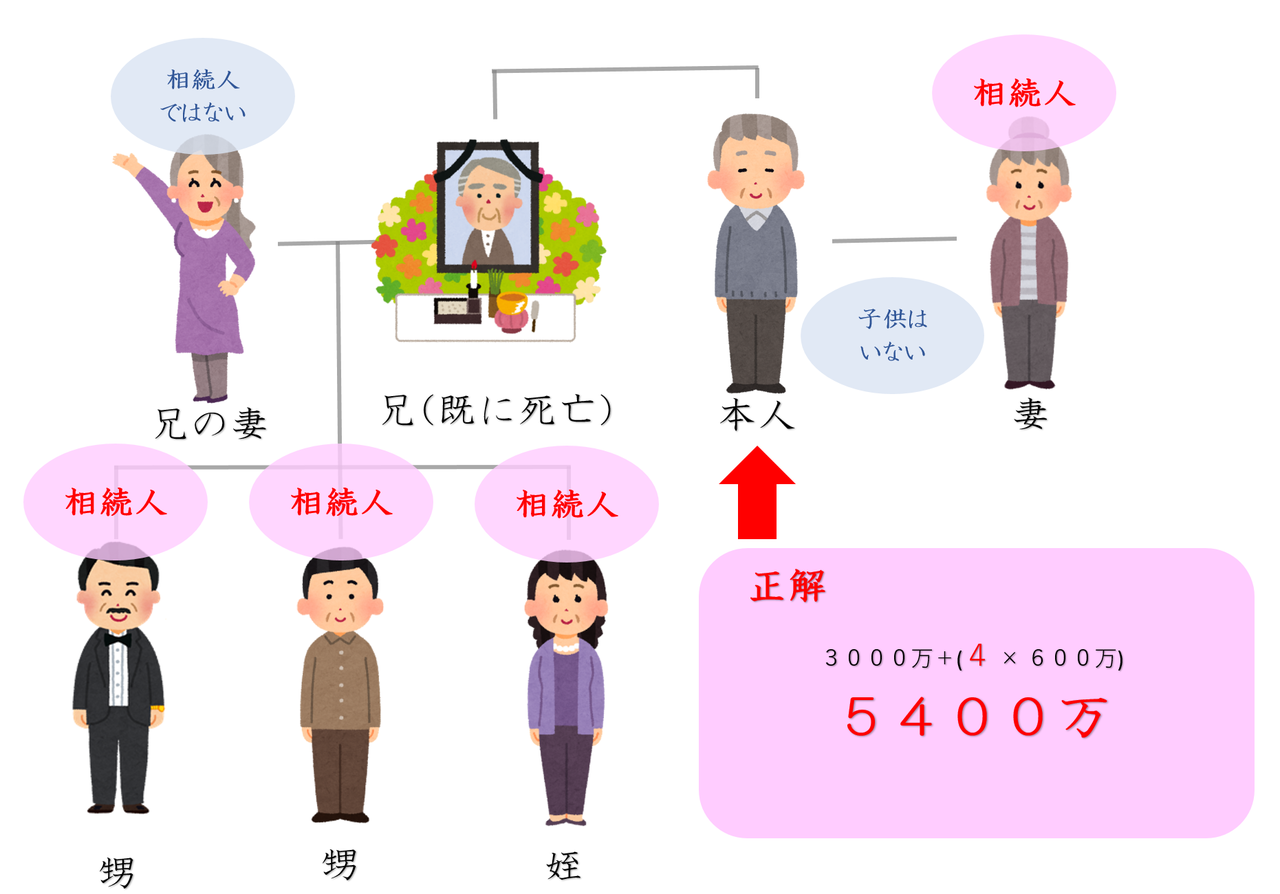

正解は次のようになります。

子供や親がいない人が亡くなった場合、相続人は配偶者と兄弟姉妹になります。そして、その兄弟姉妹が先に亡くなっている場合には、その相続する権利は甥や姪に継がれます。

この相続する権利は兄弟姉妹の配偶者(上の図でいうと兄の妻)には継がれません。

結果として、上の図でいうと相続人は、配偶者と甥と姪の合計4人になります。従って基礎控除の金額は5400万円となります。

ちなみに、上の図の前提で、夫が妻に「全財産を妻に相続させる」と遺言を残していたとします。この場合には、実際に財産を相続する人は妻だけですが、基礎控除の金額5400万に変わりはありません。基礎控除の金額は、実際に財産を受け取る人の人数は関係ないのです。

このようなことから、相続税は相続人の人数が多くなれば多くなるほど少なくなるという性質があるのです!

なぜ、この考え方がとても大切なのか・・

この論点は知っているか知らないかだけで、最終的に支払う相続税が何千万と変わるのです!

また、相続人が多くなれば相続税が減るので、孫などを養子縁組して相続税を減らそうとする人もたくさんいます。確かに孫を養子縁組すると相続税は大幅に減ります。しかし注意点もたくさんありますので、詳しく知りたい人は税理士に相談するのが良いでしょう。

相続税を少なくするためにはどうしたらいいの?

極端な話、亡くなった時の財産額が基礎控除を下回れば相続税はかかりません。つまり、究極の相続税対策とは、お金をたくさん使うことです!

「なんだ!簡単!」と思った方も多いかと思いまが、実はこれ、思っているより難しいのです。

例えば、100万円の宝石を買ったとします。

そうすると、100万円分の預金は減りましたが、100万円分の宝石を手に入れたので、その人の財産は減っていないのです。

子育ても終えられ、住宅ローンも払い終わり、仕事からも引退した高齢者の方が、自身の財産を減らそうと思っても、海外旅行にいくとか、美味しいものを食べるとか、そういったことでしか財産を減らすことはできないのです。

「財産を減らすってなかなか難しいのよ!」という悩みをお持ちの高齢者は意外と多いのです。

自分で使って減らす以外の方法として、生前贈与がありますが、生前贈与はとても奥が深いので、興味ある方は是非、税理士に相談してみてください。

| 商品名 | 税理士無料紹介 |

|---|---|

| カテゴリ | お得情報 |